グループ店なら本社と事業所で連携して指定更新

6年前の指定更新から、申請様式やシステムは改定

グループ全体で情報管理できるメリットも

グループ会社向けに事業所の指定を更新する手続き

《《《前のコラム 1-38.「レベルが違う!電子申請の解説コラム」事業所情報の変更なら

この解説コラムのシリーズでは、引き続きグループ会社向けに、介護事業所の指定を更新する手続きについてもフォーカスして行きましょう。

まず介護事業所として指定を受けると、その有効期限は原則6年間になり、期限が近づく前(およそ2~3か月前)に、指定を更新する手続きが必要となります。

この有効期限が近づくと、管轄する自治体から指定更新の案内を受けることになりますが、前回6年前の申請と現在2025年の申請では、その手続きの方法や内容が変わってきています。

そのためこのコラムでは、介護事業所のグループ店に向けて、最新の指定更新の手続きをチェックして、効率的に申請する方法をご紹介します。

介護事業所の指定の有効期間について

・介護保険法の規定により、介護事業所として指定の効力の有効期間は原則6年です。

・介護事業所の方は、この有効期間を確認の上で、指定の更新申請の手続きをしてください。

・管轄する自治体によって、更新申請の受付や期間、手数料、事前研修などが異なりますので、あらかじめ確認してください。

■電子申請の解説コラム|6年に1度の更新なら

6年前の指定更新と変わった点は

グループ会社で更新申請するなら

事前に用意するもの①はGビズID

事前に用意するもの②は申請様式

電子申請届出システムでの手続き

グループ店向けの手続きまとめ

6年前の指定更新と変わった点は

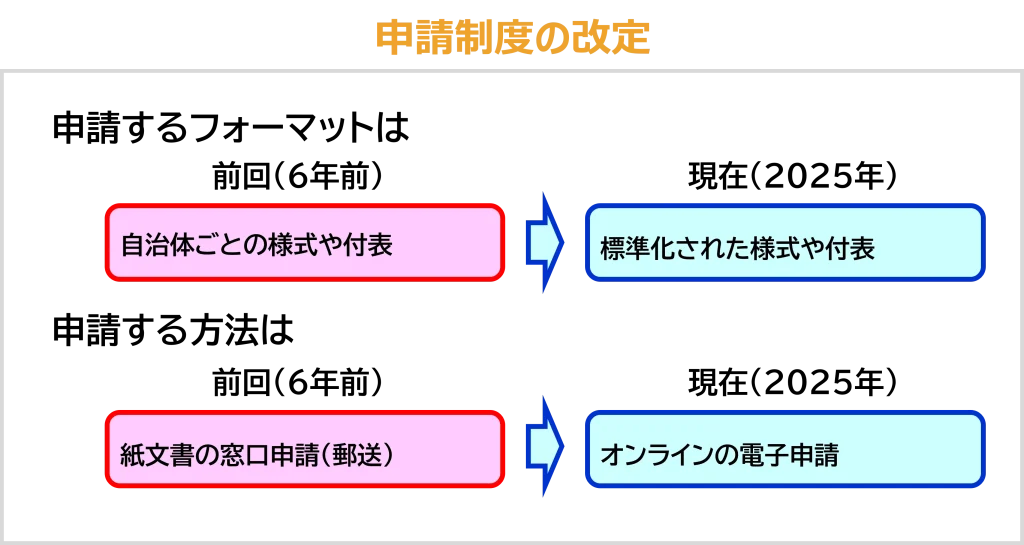

まず介護事業所の指定を更新する手続きについて、前回(6年前)と現在(2025年)では、次のような申請制度の改定が挙げられます。

◆申請制度の改定

申請するフォーマットは

・前回(6年前):自治体ごとの様式や付表

・現在(2025年):標準化された様式や付表

申請する方法は

・前回(6年前):紙文書の窓口申請(郵送)

・現在(2025年):オンラインの電子申請

介護保険法施行規則より、厚生労働省が定める標準様式と電子申請届出システムの使用が原則化されています。

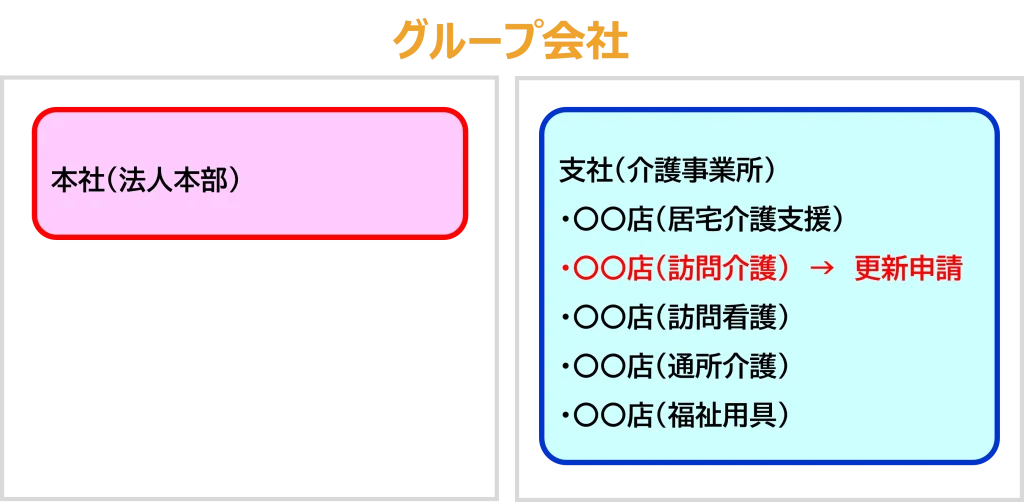

グループ会社で更新申請するなら

指定の有効期限が近づくと、管轄する自治体から指定更新の案内を受けることになりますが、本部と事業所が連携して、更新申請を進めるのがおすすめです。

(前述のコラムにあった変更届出の場合と、主な手続きの流れは共通します)

複数のサービスや事業所を展開するグループ会社:訪問介護の指定更新する場合を想定

本社(法人本部)

支社(介護事業所)

・〇〇店(居宅介護支援)

・〇〇店(訪問介護) → 指定の有効期限が近い場合〔更新申請〕

・〇〇店(訪問看護)

・〇〇店(通所介護)

・〇〇店(福祉用具)

よくあるNGケース

×本来ならグループで統一される、基本的な事業所の情報がバラバラになってしまう

変更届出で解決するメリット

〇申請にかかる手間と時間を、コツコツ短縮できる

〇グループ全体で、事業所の情報を統一管理できる

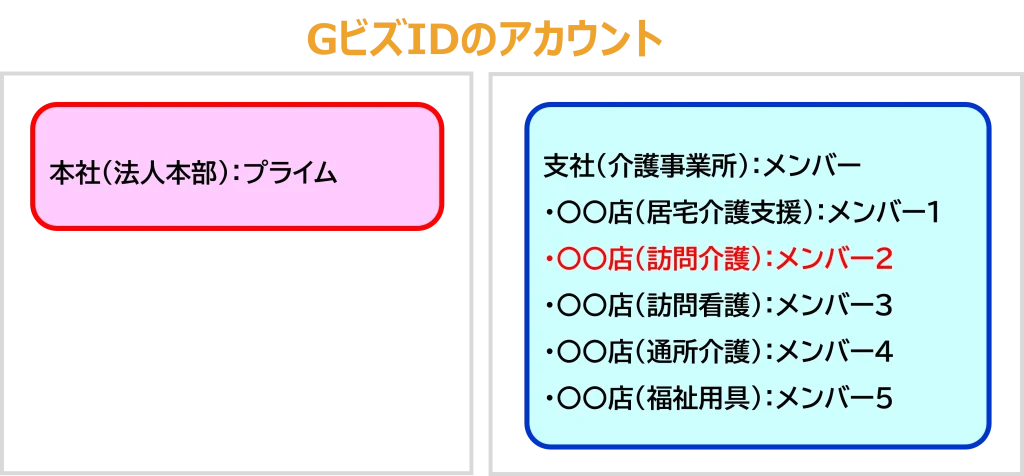

事前に用意するもの①はGビズID

まず事前準備で1つ目で必要なのは、GビズIDの「プライム」と「メンバー」を、「本社」と「支社」向けに、それぞれ割り振って登録しておくことです。

GビズIDのアカウント

GビズIDのアカウント

本社(法人本部)プライム

支社(介護事業所):メンバー

・〇〇店(居宅介護支援):メンバー1

・〇〇店(訪問介護):メンバー2 → 更新申請するアカウント

・〇〇店(訪問看護):メンバー3

・〇〇店(通所介護):メンバー4

・〇〇店(福祉用具):メンバー5

参考:過去の解説コラム

GビズIDの内容やよくあるNGケースについては、過去の解説コラムでも詳しく紹介していますので、こちらをご覧ください。

1-15.2025年最新|電子申請届出システム ステップ1:GビズIDの取得ガイド

事前に用意するもの②は申請様式

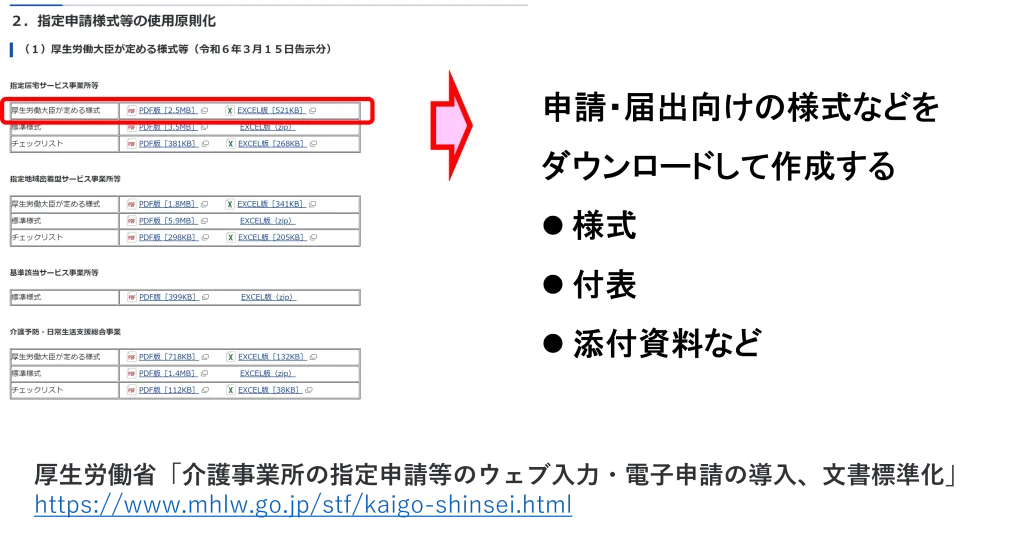

続いて事前準備の2つ目から、効率化が図れる部分になりますが、申請する内容に応じて、様式や付表などの添付資料を、本部と事業所で連携して用意しておくことです。

申請する様式や付表などのフォーマットは、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ここからサービス種別ごとに選んでいきましょう。

申請する様式や付表などのフォーマットは、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ここからサービス種別ごとに選んでいきましょう。

厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」

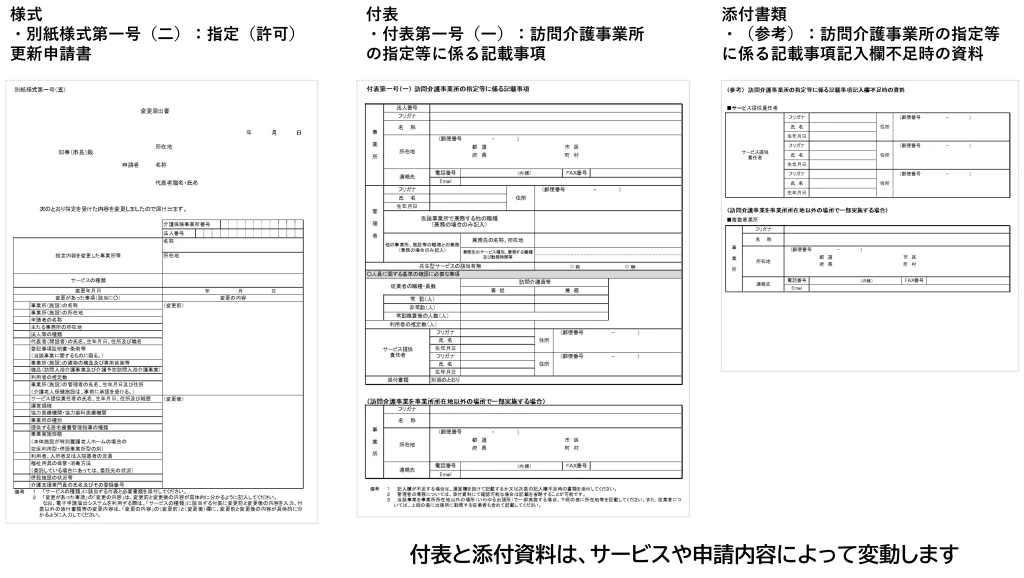

訪問介護の事業所指定を更新する場合 ・様式は別紙様式第一号(二):指定(許可)更新申請書

・様式は別紙様式第一号(二):指定(許可)更新申請書

・付表は付表第一号(一):訪問介護事業所の指定等に係る記載事項

・添付書類は(参考):訪問介護事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料

(左上の宛名欄は、知事/市長殿となっていますので、自治体に合わせて変更)

※付表と添付資料は、サービスや更新内容によって変動します

出典:厚生労働省ホームページより引用・編集

グループ会社であれば、本部が主導となって必要なシートを選んで情報入力していき、各事業所ごとにもその情報を共有して、追加・変更点などを確認していきましょう。

こうすることによって、本部と事業所が連携してデータ入力・確認ができて、グループ全体で情報管理できるメリットがあります。

電子申請届出システムでの手続き

そしてここからが、厚生労働省の電子申請・届出システムにログインして、個別の事業所指定を更新する手続きを見てきましょう。

(前述のコラムにあった変更届出の場合と、主な手続きの流れは共通します)

サービスや事業所が多いグループ会社では、毎回の更新申請をする手続きには、どうしてもデータを入力する手間や時間がどうしてもかかってきます。

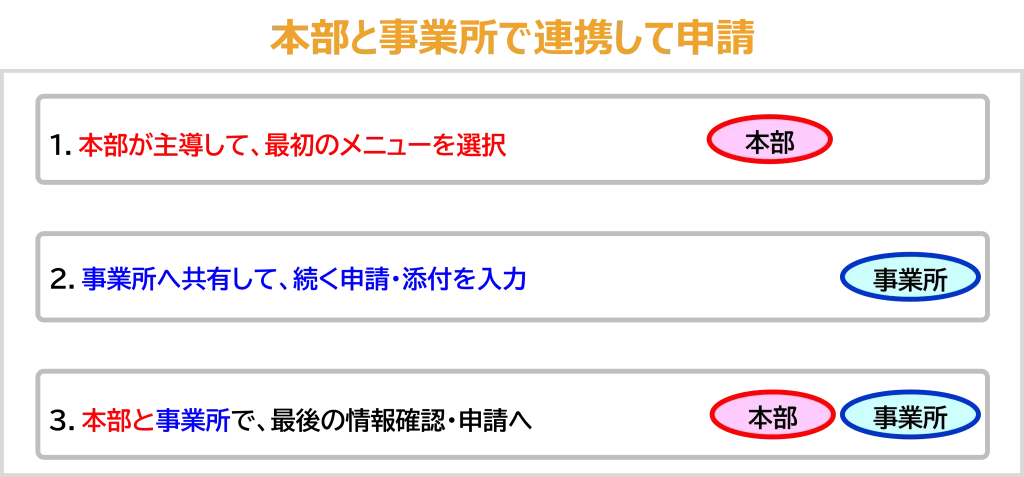

そこでグループ会社であれば。本部が主導となって最初のメニューを選択していき、事業所にもその情報を共有して、続くデータを申請・添付するのがおすすめです。

◆本部と事業所で連携して届出

1.本部が主導して、最初のメニューを選択

2.事業所へ共有して、続く申請・添付を入力

3.本部と事業所で、最後の情報確認・申請へ

★ここでのポイント★

・電子申請・届出システムへログインと一時保存の機能を活用

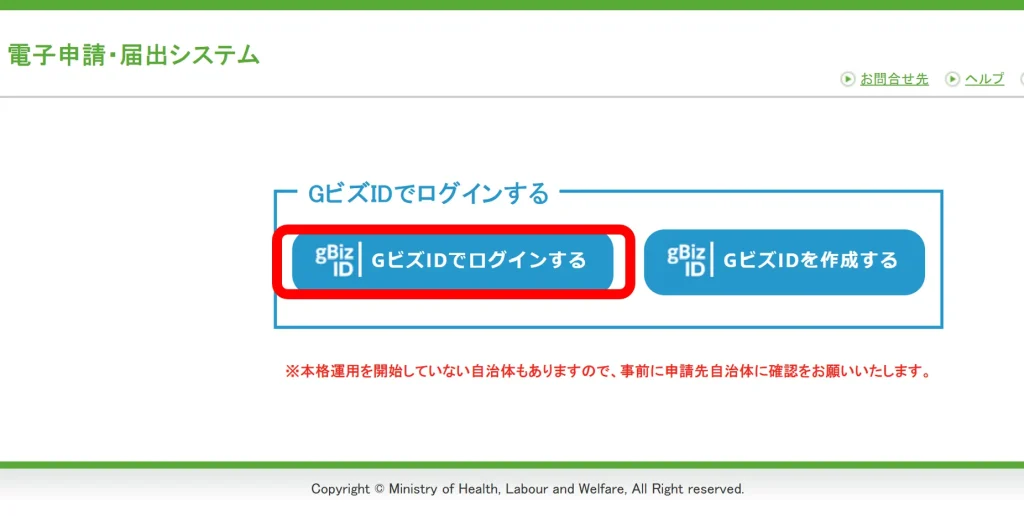

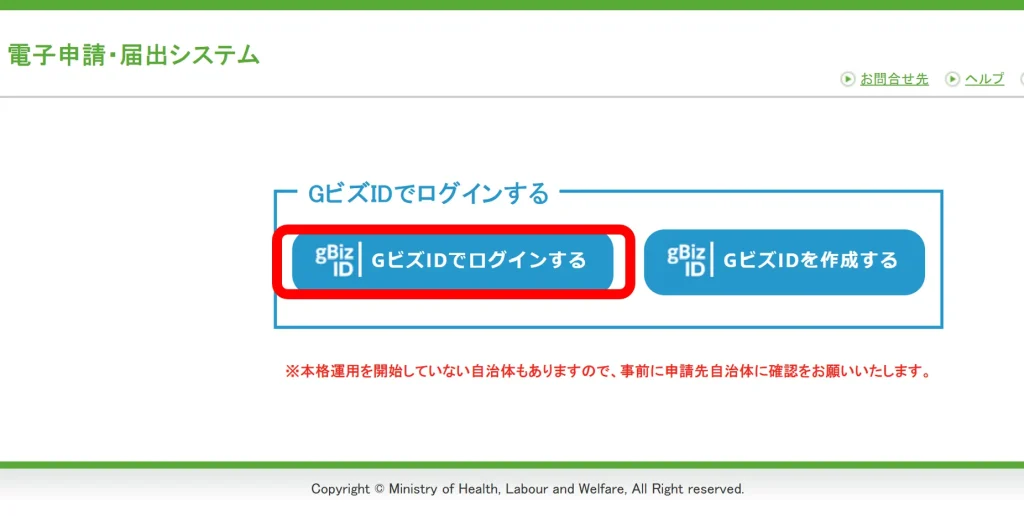

■本部の手順①電子申請・届出システムへログイン

本部が主導しますが、個別の事業所指定を更新する手続きなので、最初のログインは事業所である〇〇店(訪問介護):メンバー2のGビズIDで、ログインします。

※事業所のGビズIDでログインすることで、その後のデータ入力・確認が共有できる

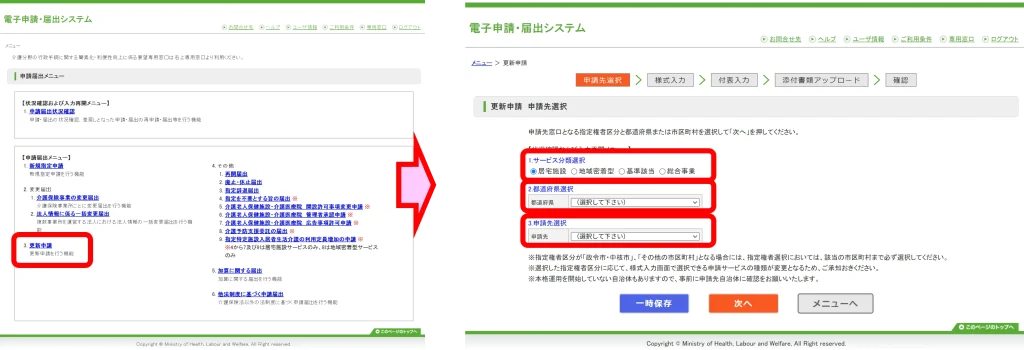

■本部の手順②介護保険事業の指定更新メニューを選択

申請届出メニューの「介護保険事業の更新申請」より、届出先の情報を選択します。

1.サービス分類を選択

2.都道府県を選択

3.届出先(都道府県や市区町村など)を選択

※2.都道府県と3.届出先は、管轄する自治体を選ぶ

例)居宅サービスは、2.都道府県:埼玉県と3.届出先:埼玉県

例)地域密着型サービスは、2.都道府県:埼玉県と3.届出先:市区町村など

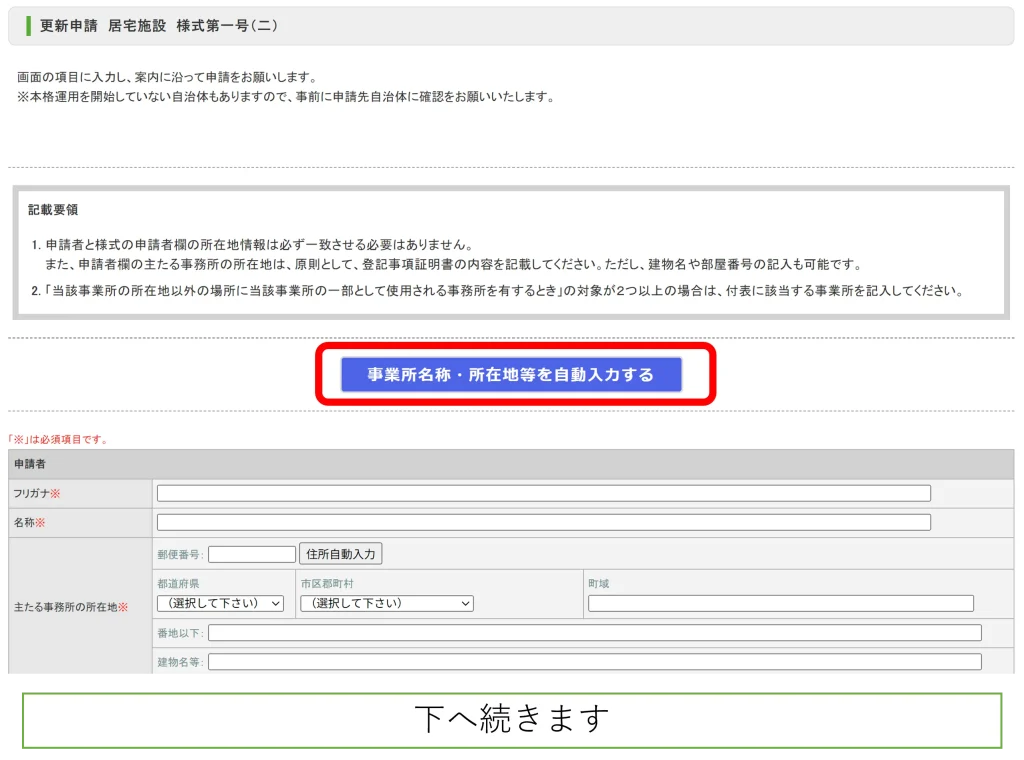

■本部の手順③指定更新メニューの様式を選択

様式入力のページで、「事業所名称・所在地等を自動入力する」メニューから、更新する事業所の情報を選択する。

→介護保険事業所番号で検索して事業所を選ぶと、データ入力が楽

その後は様式に沿った形で、申請者と事業所および申請事項を入力する。

・申請者(会社の基本情報や代表者、連絡先)

・事業所(事業所の基本情報やサービス、事業所番号、指定有効期間)

・当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所(サテライト)

・管理者(管理者の基本情報) ここまでの入力・確認が済んだら、一時保存して、事業所へ情報を共有する

ここまでの入力・確認が済んだら、一時保存して、事業所へ情報を共有する

》》》続く事業所の手順へ

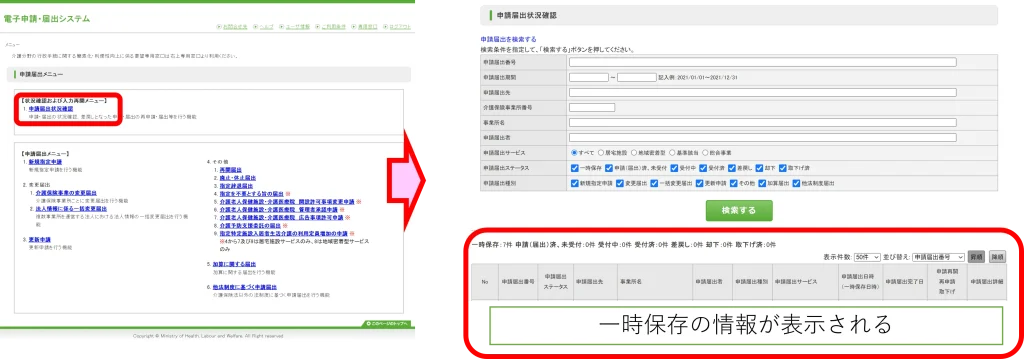

■事業所の手順①一時保存から指定更新を再開

続いて事業所からも、電子申請届出システムにアクセスして、事業所である〇〇店(訪問介護):メンバー2のGビズIDで、ログインします。その後に「状況確認および入力再開メニュー」の「申請届出状況確認」から、引き続き、指定更新を再開する情報を選択します。

→一時保存の欄には、事前に本部が入力した指定更新の情報があるので、「再開」を選ぶこと、続く事業所の情報が入力できます。

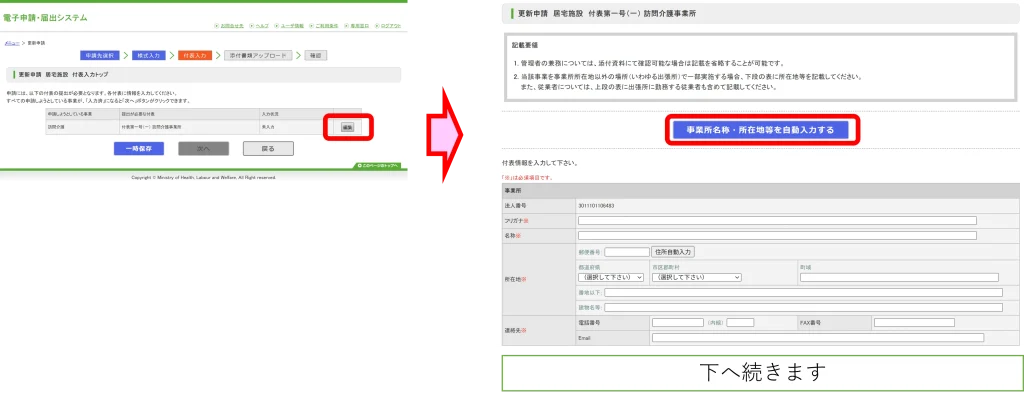

■事業所の手順②続く指定更新メニューの付表を入力

「再開」を選ぶと指定更新メニューに移り、あらかじめ届出先選択と様式入力までは選択・入力されているので次へを押して、続く付表入力のページで進みます。

付表入力トップページでは、指定更新する事業所について、付表の添付と入力が必要になりますので、事前に用意した付表を元に、その情報を添付・入力していきます。「編集」ボタンから付表入力のページに移り、「事業所名称・所在地等を自動入力する」メニューから、変更する事業所の情報を選択する。

→介護保険事業所番号で検索して事業所を選ぶと、データ入力が楽

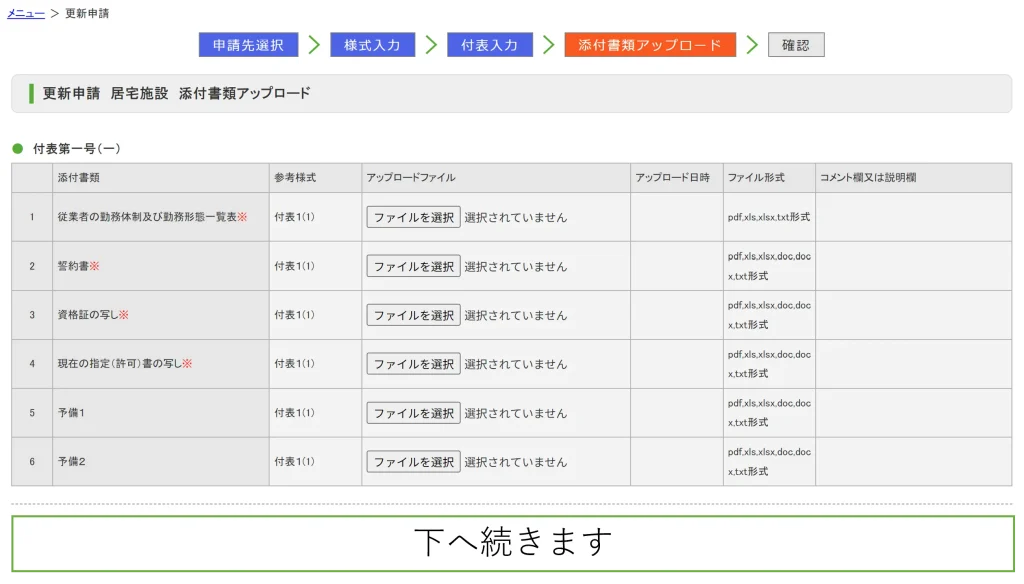

■事業所の手順③続く変更届出メニューの添付資料を選択

付表の入力が済んだら次へを押して、続く添付資料のページで進みます。

添付書類アップロードページでは、申請するサービスと更新内容に応じて、添付資料が分かれてくるため、事前に用意した添付資料を選択してきます。 添付資料の例

添付資料の例

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

・誓約書

・資格証の写し

・現在の指定(許可)書の写し

・加算に関する届出書類など

ここまでの入力・確認が済んだら、一時保存して、本部へ情報を共有する

》》》本部と事業所の手順へ

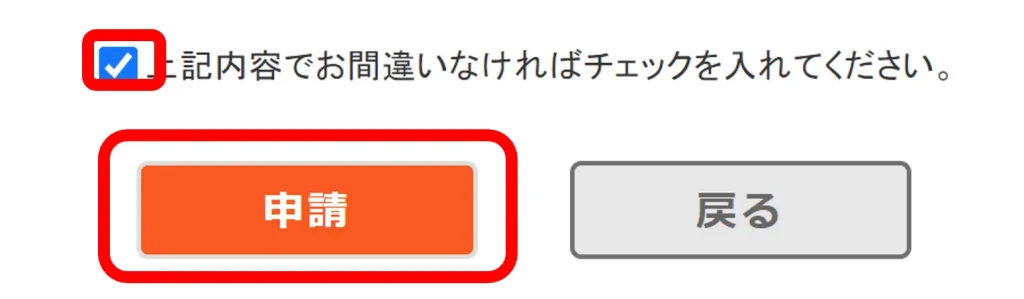

■本部と事業所の手順①両者での情報確認して申請へ

ここまで済めば、事業所指定の更新申請について、本社と事業所で連携して入力が済んだことにあります。

◆本部と事業所が連携して届出

1.本部が主導して、最初のメニューを選択

2.事業所へ共有して、続く申請・添付を入力

3.本部と事業所で、最後の情報確認・申請へ

ここまでの情報確認として、本社と事業所のそれぞれで、一時保存から更新申請する内容をチェックして、相違がなければ、申請していきます。

本社と事業所のどちらかが、更新申請の再開ボタンから、届出情報確認ページへ進み、最終的な申請ボタンで提出しましょう。

出典:厚生労働省ホームページより引用・編集

★ここでのポイント★

→本社と事業所のそれぞれで入力・確認することで、データ入力の業務を効率化して、グループ全体で情報共有できる。(データ入力の負担を減らしてミスやエラーを防ぐ)

→また一度データ入力しておくことで、その項目に関する情報がWEBサイトのブラウザにもフォードバックされて、2回目以降のデータ入力が楽になります(2回目からはクリックすると、過去のデータ履歴から提案してくれる)

グループ店向けの手続きまとめ

ここまでがグループ会社向けに、電子申請を効率化する解説コラムその3になり、事業所指定を更新する手続きを効率化して、グループ全体で情報管理していく方法になります。

この手続きも知っておいて利用することで、電子申請や届出がより便利になり、業務の効率化が図れるものなので、その要件や手続き方法などをチェックしておきましょう。

また電子申請する際には、管轄する自治体によってもその対応や、受付する内容が分かれてきますので、事前に自治体ヘ確認しておきましょう。(自治体によっては、更新申請に手数料がかかる場合もあり、その支払方法なども確認を取っておけば、電子申請もスムーズです)

このシリーズのコラムでは、こういった電子申請の活用方法について、随時、コンテンツとして紹介していく予定です。

》》》次のコラム 1-40.「レベルが違う!電子申請の解説コラム」事業継承で引き継ぐなら

◆電子申請のシリーズコラム ラインナップ

2026年最新「電子申請の解説コラム」|イントロダクション

2026年最新「電子申請の解説コラム」|手続きするステップ分け

2026年最新|電子申請 ステップ1:GビズIDの取得ガイド

2026年最新|電子申請 ステップ2:登記簿データの取得ガイド

2026年最新|電子申請 ステップ3:事業所情報の利用ガイド

2026年最新|電子申請 よくある質問と回答【前篇】

2026年最新|電子申請 よくある質問と回答【後篇】

番外篇「電子申請の解説コラム」|特定サービスや加算に便利な機能

番外篇「電子申請の解説コラム」|グループ会社や事業継承で超便利な機能

番外篇「電子申請の解説コラム」|介護事業所の体制加算にフォーカス

番外篇「電子申請届出システムの解説コラム」|GビズIDの変更点にフォーカス

「レベルが違う!電子申請の解説コラム」グループ会社なら一括届出

「レベルが違う!電子申請の解説コラム」事業所情報の変更なら

「レベルが違う!電子申請の解説コラム」6年に1度の更新なら

「レベルが違う!電子申請の解説コラム」事業継承で引き継ぐなら

◆「電子申請のトリセツ」事業所サポートプラン

介護事業所さんの目線で、電子申請を申請する要点や最新情報を紹介しています。

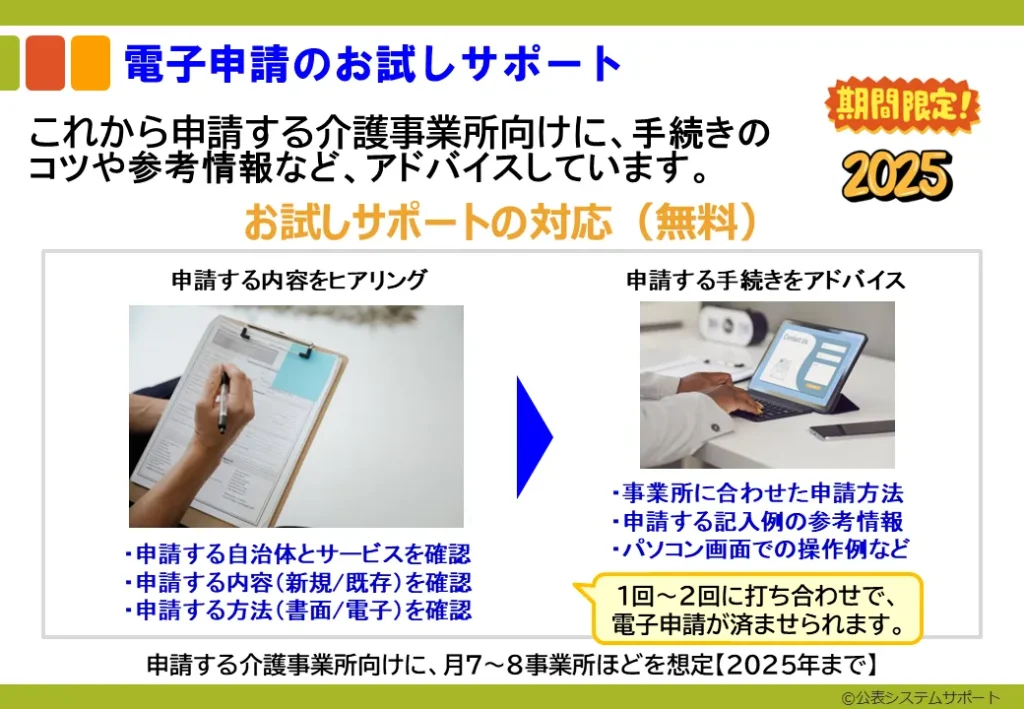

◆電子申請のお試しサポートは

申請する介護事業所さん向けに、手続きのコツや参考情報をアドバイスしています。

》》》お試しサポートの依頼はこちら

◆コラム記事の担当者

・高瀬 誠(コンサルタント、ソーシャルワーカー)

:公表システムサポート運営事務局

.webp)

出典・参考情報

厚生労働省「電子申請届出システム」

厚生労働省「電子申請届出システム」ヘルプ

・操作マニュアル_(介護事業所向け)

・操作ガイド_(介護事業所向け)

・電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について

・電子申請届出システム操作ガイド(事業所向け)説明動画

厚生労働省「電子申請届出システム」の機能の追加・改善(令和6年10月版)について(周知依頼)