2026年度から始まる、介護情報基盤の仕組みやプラットフォーム

介護事業所さんの目線で、活用する目的やメリットを解説

🌐もうすぐ始まる「介護情報基盤の初手」

厚生労働省の介護保険部会やホームページでは、介護情報基盤の仕組みやプラットフォームが発表されて、2026年度からその運用が始まる予定となりました。

介護業界では、2040年に向けて介護職員の人手不足が懸念されており、その人材確保と併せて、「業務の効率化」と「生産性の向上」が急務の課題となっています。

そして介護現場での紙文書の負担を減らして、介護業務に関わる情報をICT化する仕組みとして、新たな「介護情報基盤」のプラットフォーム整備が進められています。

そのためこのコラムでは、2026年度から始まる、介護情報基盤の仕組みやプラットフォームについて、介護事業所さんの目線で、その活用する目的やメリットを解説していきます。(シリーズコラムとして更新する予定です)

◆このコラムではイントロダクション

介護情報基盤の目的(主旨)

介護情報基盤の構成(情報)

介護情報基盤でできること(メリット)

介護情報基盤のポータルサイト(案内)

今後のスケジュール(予定)

介護情報基盤の目的(主旨)

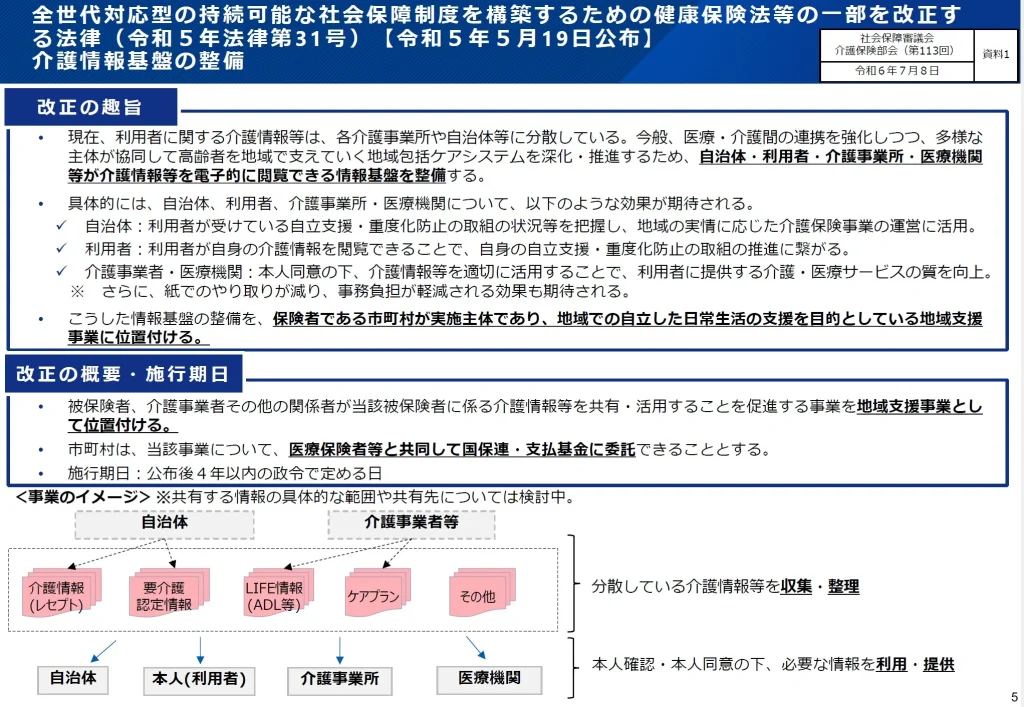

介護情報基盤とは、介護事業所・医療機関・自治体・利用者本人が、「介護に関する情報を電子的に共有・閲覧できる仕組み」です。

これまでの介護保険証や要介護認定情報、ケアプラン、主治医意見書などは、紙や郵送・FAXでのやりとりが中心で、それら情報の確認や共有に多大な時間と手間がかかっていました。

厚生労働省は、こうした介護に関する情報を改めて効率化を図るために、介護保険法の改正(令和5年法律第31号)に基づき、介護に関する情報を「一元管理し、電子的に共有できる全国的な基盤」として整備を進めています。 出典:厚生労働省ホームページより引用・編集

出典:厚生労働省ホームページより引用・編集

💡【法令改正】全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)

介護情報基盤の構成(情報)

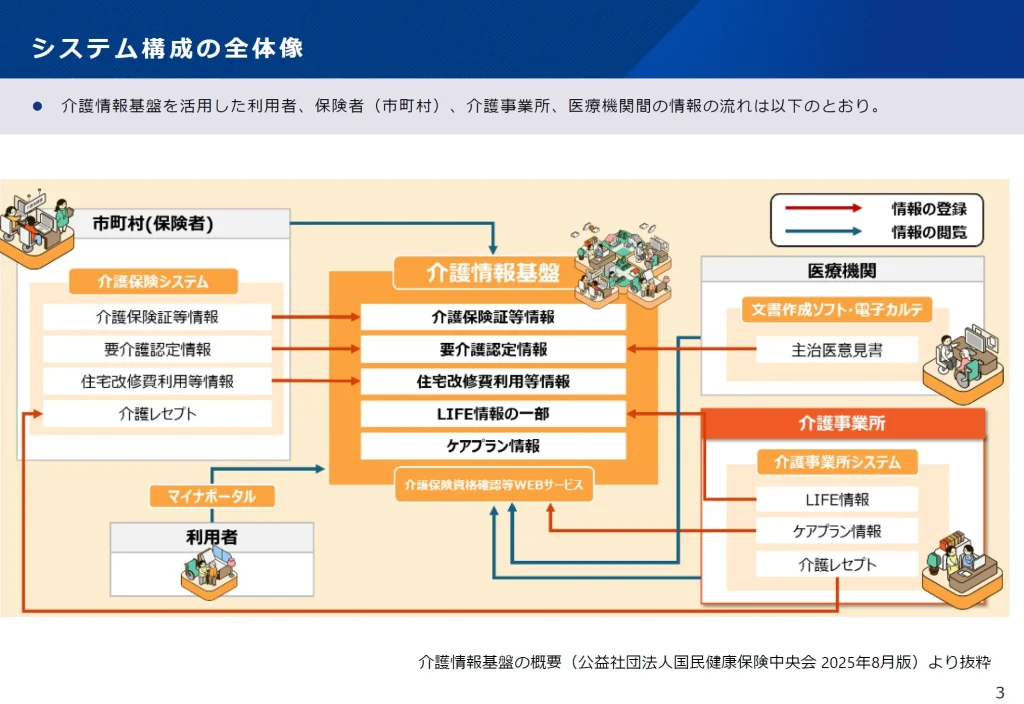

介護情報基盤では、これらの介護に関する情報を扱い、次のような登録から共有までの情報流となります。

| 介護情報 | 主な内容 |

|---|---|

| 要介護認定情報 | 認定結果、概況調査、主治医意見書など |

| 介護保険証等情報 | 被保険者証、負担割合証、限度額認定証 |

| ケアプラン情報 | 居宅・施設のケアプラン、履歴情報 |

| LIFE情報 | 科学的介護情報(ADL、栄養状態、口腔状態など) |

| 住宅改修・福祉用具情報 | 利用履歴・上限額情報など |

出典:公益社団法人国民健康保険中央会ホームページより引用・編集

介護情報基盤でできること(メリット)

介護情報基盤の仕組みや情報流が本格稼働することによって、活用する関係者には次のような利点が生まれます。

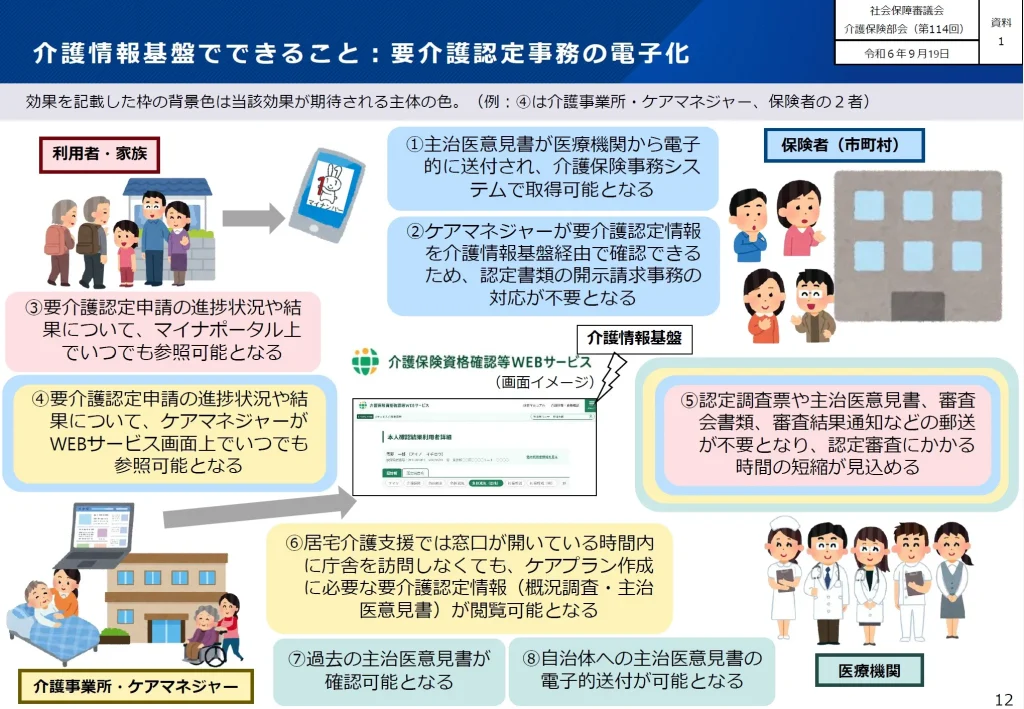

① 要介護認定事務の電子化

① 要介護認定事務の電子化

・主治医意見書を医療機関から電子送付

・ケアマネジャーが基盤上で要介護認定情報を確認

・郵送・窓口訪問が不要に

・審査期間の短縮と開示事務の削減

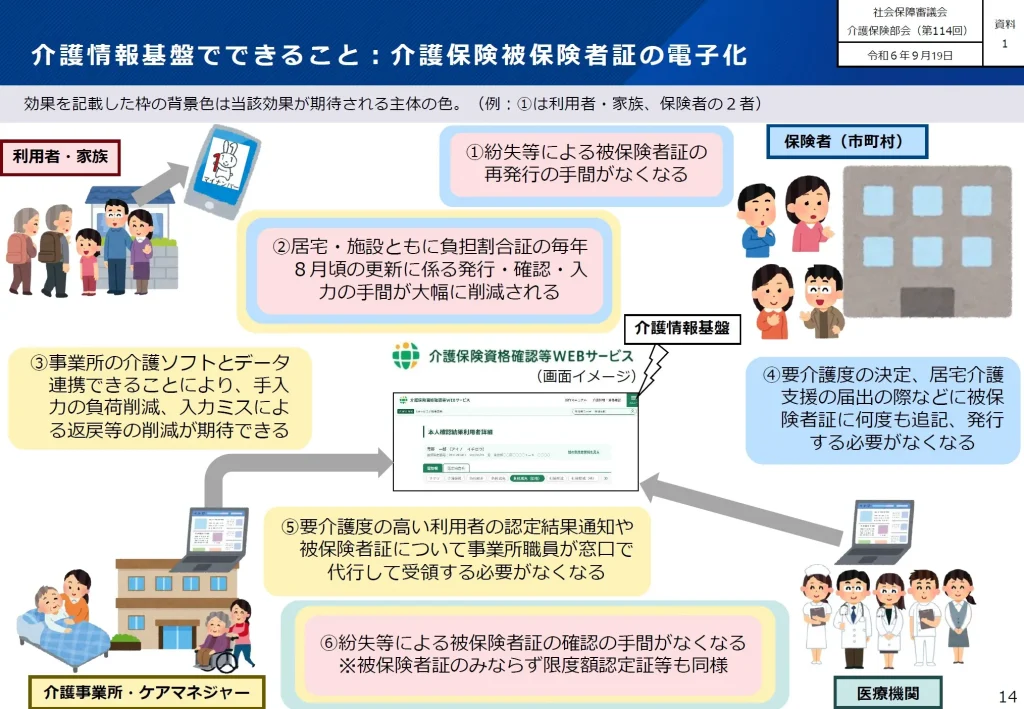

② 介護保険被保険者証の電子化

・紛失・再発行の手間が不要

・限度額認定証・負担割合証の自動更新

・介護ソフトとのデータ連携による入力ミス削減

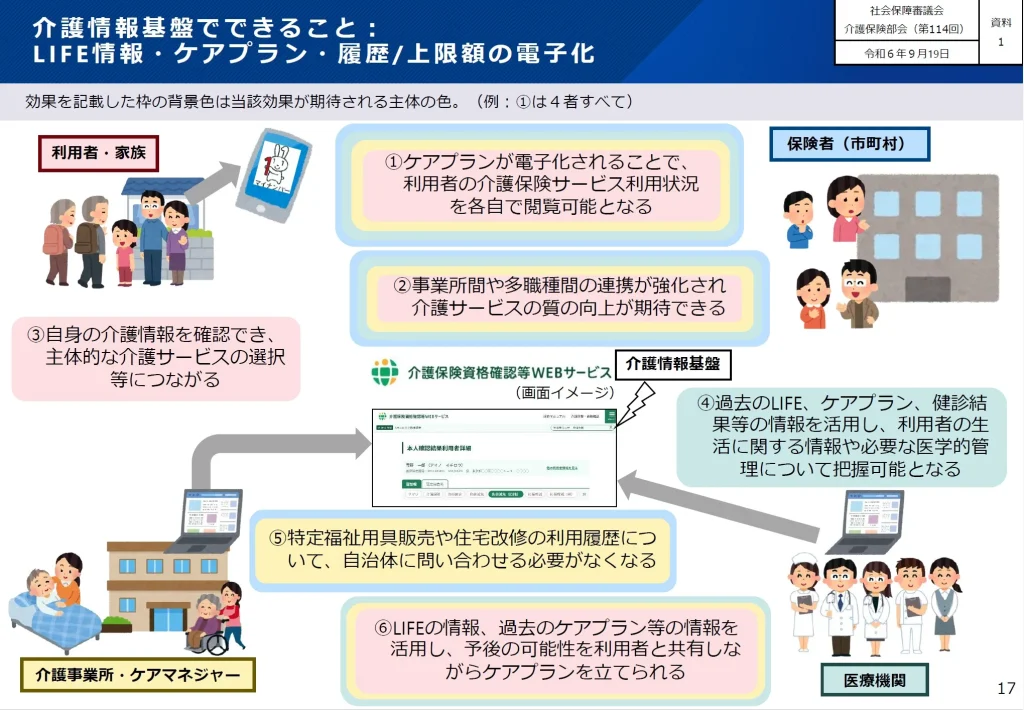

③ LIFE情報・ケアプラン・履歴/上限額の電子化

・利用者が自分の介護情報を閲覧可能

・多職種間で情報共有し、ケアの質が向上

・ケアプランやLIFEデータを参照して、科学的介護の推進へ

出典:厚生労働省ホームページより引用・編集

💡【実証結果】令和6年度 大分市・別府市・都城市での先行実証では、認定審査の期間の短縮や電話問い合わせの削減効果が確認されています。

介護情報基盤のポータルサイト(案内)

厚生労働省と国保中央会は、「介護情報基盤ポータルサイト(https://www.kaigo-kiban-portal.jp/)」を開設しました。

このポータルでは、介護情報基盤の最新情報、問合せ対応、助成金申請の受付が案内されて、各市町村の対応状況の公表なども順次、始まります。また介護事業所・医療機関・市町村別に、導入マニュアルやQ&Aも掲載される予定です。

このポータルでは、介護情報基盤の最新情報、問合せ対応、助成金申請の受付が案内されて、各市町村の対応状況の公表なども順次、始まります。また介護事業所・医療機関・市町村別に、導入マニュアルやQ&Aも掲載される予定です。

出典:公益社団法人国民健康保険中央会ホームページより引用・編集

💡【次回予定】10月下旬を目安に、介護情報基盤ポータルサイトにて情報発表を予定されています。

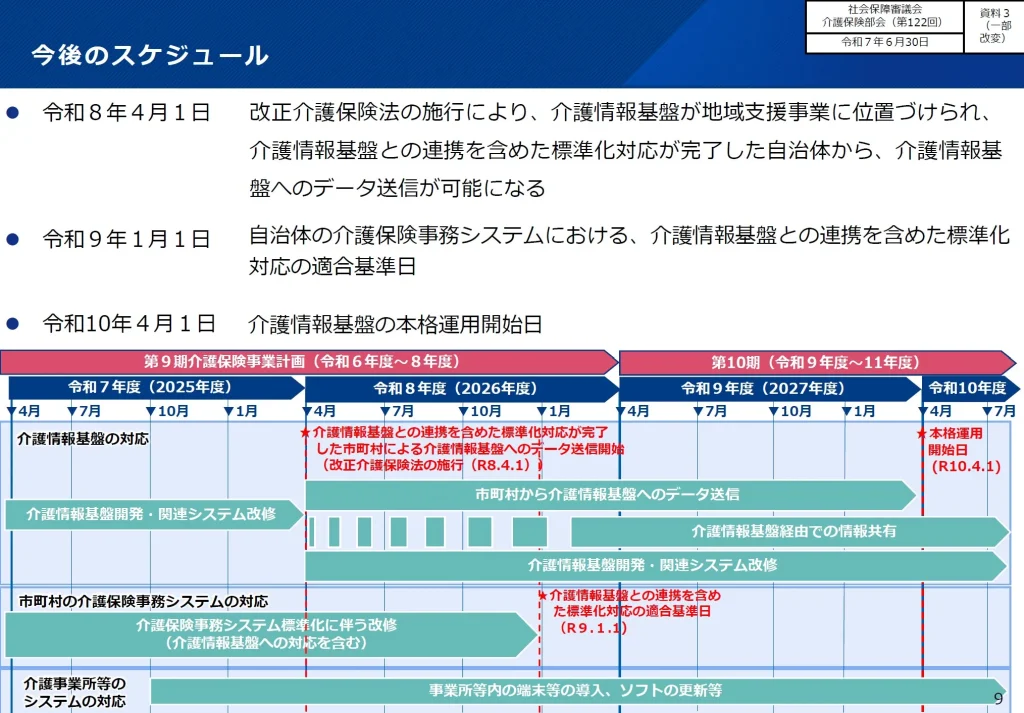

今後のスケジュール(予定)

| 年度 | 主な動き | 内容 |

|---|---|---|

| 令和7年度(2025年度) | システム開発完了 | 介護情報基盤の連携要件整備 |

| 令和8年度(2026年度) | 介護保険法の改正施行(4月1日) | 連携自治体から順次データ送信開始 |

| 令和9年度(2027年度) | 標準化適合(1月1日) | 介護保険事務システムの標準化完了 |

| 令和10年度(2028年度) | 本格運用開始(4月1日) | 全国的な情報共有の稼働開始 |

出典:厚生労働省ホームページより引用・編集

💡【留意点】自治体ごとに導入して運用を開始するため、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応が完了した自治体から、介護情報基盤へのデータ送信が可能になります。

イントロダクションのまとめ

― 介護現場の「情報共有・連携」のはじまり ―

介護情報基盤は、単なる「紙文書」から「電子化」ではなく、「介護の質と効率をともに高める情報プラットフォーム」です。

この仕組みや情報流が本格稼働することによって、ケアマネジャー・介護事業所・医療機関・利用者など、あらゆる関係者が一つのプラットフォームで繋がる流れとなります。

そして今後は、介護情報基盤の画面イメージや操作手順が発表されてくるため、続くコラムでも解説していく予定です。

》》》次のコラム 5-2.もうすぐ始まる「介護情報基盤の初手」解説コラム|ユーザー登録

◆もうすぐ始まる「介護情報基盤の第一手」シリーズコラム

5-1.解説コラム|イントロダクション

5-2.解説コラム|ユーザー登録

5-3.解説コラム|助成金の申請_前篇

5-4.解説コラム|助成金の申請_後篇

5-5.解説コラム|アプリの申請(ステップ1)

5-6.解説コラム|アプリの申請(ステップ2)

5-7.解説コラム|アプリの申請(ステップ3)

出典・参考情報

厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)

国民健康保険中央会「介護情報基盤ポータルサイト」

国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システム」ヘルプデスクサポートサイト