忙しいケアプランの事務が、手早くオンラインの対応に

ケアプランの「計画も、実績も、これ1本」

《《《前のコラム 1-26.東京都 介護現場の業務改善を後押しする2つの補助金【比較まとめ】

介護業界のDX化を進めるケアプランデータ連携システム

厚生労働省は、社会保障審議会・介護保険部会での、介護情報基盤についての発表から、介護情報基盤とケアプランデータ連携システムを統合する方針を固めました。

これによってケアプランデータ連携システムは、介護分野における生産性向上や業務効率化を目的に、事業所間におけるデータ連携を推進して、サービスの質の向上や業務負担の軽減を狙ったものになります。

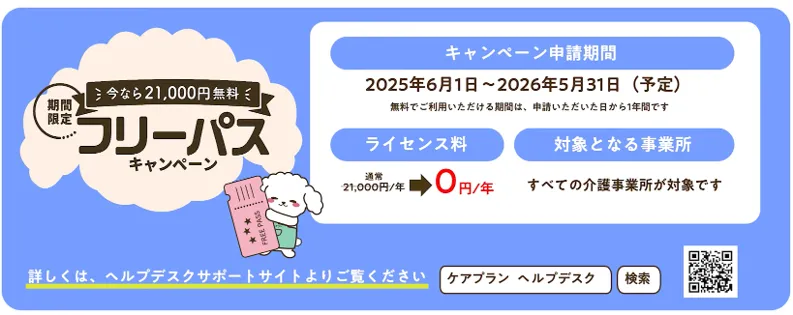

今後もその利用が期待されていくケアプランデータ連携システムは、2023年にリリースされて運用を開始し、2025年6月からは特例となる“フリーパスキャンペーン”も展開されています。

このように介護業界のDX化が進む中で、このコラムではケアプランデータ連携システムにフォーカスして、介護事業所の目線で利用するメリットなど、解説していきましょう。

◆このコラムはケアプラン連携システム入門ガイド

・ケアプラン連携システムはどんな仕組み

・システムで対象となる情報や方法は

・システムを利用するメリット/デメリットは

・システムを導入する手続きや費用は

・今後のシステムの無償化と導入促進は

ケアプラン連携システムはどんな仕組み?

ケアプラン連携システムは、ケアマネジャーと介護サービス事業所がオンラインでケアプラン(計画書・利用票等)をやりとりできるシステムです。

従来のFAXや郵送による紙ベースの情報共有を、クラウドでのデータ送受信に置き換えることで、事務業務の効率化・人的ミスの軽減・コスト削減などが期待されます。

システムで対象となる情報や方法は?

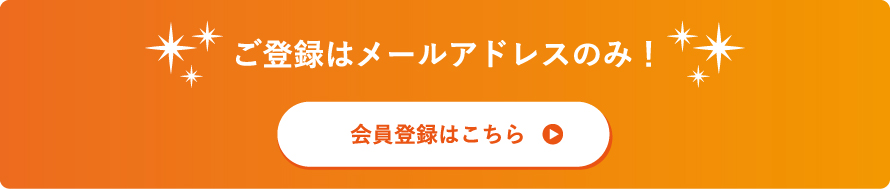

対象となるケアプランの様式(4種)

1. 居宅サービス計画(第1表)

2. 居宅サービス計画(第2表)

3. サービス利用票(第6表)

4. サービス利用票別表(第7表)

出典:厚生労働省ホームページより引用

出典:厚生労働省ホームページより引用

利用の流れ

• 既存の介護ソフトで出力したデータ(CSVなど)を、専用クライアントソフトでアップロード

• 受信側はダウンロードし、介護ソフトへ取り込み

💡補足:異なる介護ソフトを使用していても、データの送受信が可能です。

出典:ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより引用

出典:ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより引用

システムを利用するメリット/デメリットは?

◉メリット

• 書類作成・転記作業の時間削減

• ヒューマンエラーの防止(入力ミス・転記ミス)

• 通信費・人件費の削減(年間約81万円削減の試算も)

• ペーパーレスによる情報管理の効率化(紙の保管コストも削減)

◉デメリット

• 利用には送受信双方の登録が必要(一方だけでは使えない)

• 操作は基本的に「認証PCのみ」で制限あり

• ITに不慣れな職員には導入や運用がハードルに

• 紙⇔データの業務による現場混乱の可能性も

システムを導入する手続きや費用は?

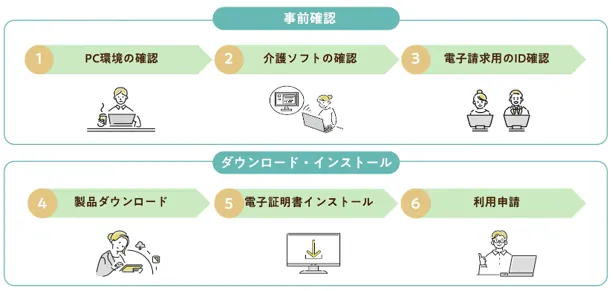

▼導入手順の概要

1. 電子証明書の確認・取得

2. WEBサイトからライセンス申請

3. クライアントソフトをPCにインストール

4. 介護ソフトとの連携設定

出典:ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより引用

出典:ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより引用

▼必要な費用(例)

| 項目 | 費用 | 備考 |

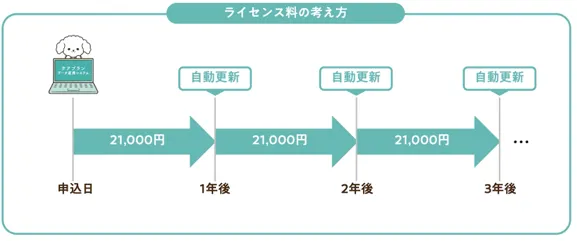

| 年間ライセンス料 | 21,000円(税込) | キャンペーンで無償化*1 |

| 電子証明書発行手数料 | 13,200円/3年 | 既にあれば追加費用なし*2 |

| 介護ソフトの利用料 | 月額5,000~30,000円程度 | 既にあれば追加費用なし*2 |

*1:2025年6月からは、フリーパスキャンペーンで利用料が無償化

*2:保険請求向けに、電子証明書や介護ソフトが既にある場合、追加費用は不要

出典:ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトより引用

今後のシステムの無償化と普及促進は?

現在、ケアプラン連携システムは義務化されていませんが、介護情報基盤の1つの仕組みとして統合されることから、その利用や普及が促進されていきます。

厚生労働省の発表にも、介護分野における生産性向上や業務効率化を目的に、ケアプラン連携システム「フリーパスキャンペーン」を2025年6月より実施しています。

》》》詳しくは、フリーパスキャンペーンをご確認ください。

さらに社会保障審議会・介護保険部会においても、このシステムの「無償化の継続を望む声」も多く、介護情報基盤との統合によって、今後も無償化と普及促進の取り組みが議論されています。

ケアプラン連携システムの振り返り

ケアプラン連携システムは、特に紙やFAXでの業務が多い事業所や、事業所間での計画や実績のやりとりが多い施設では、その費用対効果が非常に高いと言えます。

ただし「連携する他事業所が未導入であること」、「認証PCのみに制限される運用であること」、「小規模の事業所では、ITに不慣れで紙でのやりとりが残ること」といった点も慎重に検討する必要があります。

そのため今回の無料キャンペーンを活用しながら、自社と連携先の事業所にとって最適なケアプランの連携方法を見つけることが、今後の業務効率化やコスト削減のカギになります。

こういったITの導入や運用については、令和7年度の補助金/助成制度も参考にご覧ください。

《《《前のコラム 1-26.東京都 介護現場の業務改善を後押しする2つの補助金【比較まとめ】

ケアプランデータ連携システムの紹介にあたっては、事前に国民健康保険中央会へ確認しており、引用する出典を記載して掲載しています。

最新の情報については、ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイトに掲載される情報をご確認ください。

出典、参考情報

• 厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会」

• 国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システム」

• 厚生労働省「ケアプランデータ連携フリーパスキャンペーン」

• 厚生労働省「介護分野の生産性向上に向けたICTの更なる活用に関する調査研究」

• 厚生労働省「居宅サービス計画書標準様式及び記載要領」

• ケアプランデータ連携システム ヘルプデスク

• ケアプランデータ連携システム 操作マニュアル

• ケアプランデータ連携システム かんたん操作ガイド

• ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーン